发布时间:2025-04-25 16:12:08 阅读量:102

在近视手术领域,半飞秒与全飞秒的价格差始终是患者关注的焦点。同样作为角膜激光手术,为何全飞秒价格普遍高出3000元以上?这背后是技术原理、设备成本与手术复杂度的综合差异。本文结合临床数据与医生访谈,从手术步骤、设备投入、适应症选择等维度,揭开价格差异的真相。

半飞秒与全飞秒的核心区别,在于角膜切削方式的不同,这直接导致手术步骤与设备成本的差异。

半飞秒手术需分两步进行:

头一步:用飞秒激光制作角膜瓣(约15秒),需使用飞秒激光设备。

第二步:掀开角膜瓣,用准分子激光切削角膜基质层(约10-15秒),需切换至准分子激光设备。

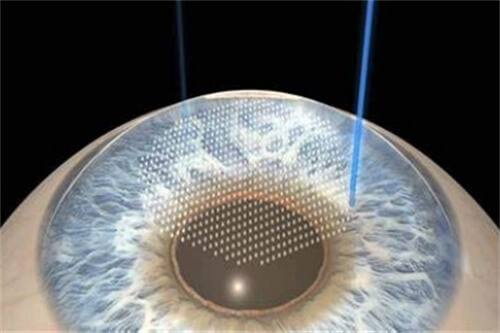

而全飞秒手术通过一台飞秒激光设备即可完成:

单一步骤:用飞秒激光在角膜基质层内扫描制作透镜,再通过2mm微切口取出透镜(全程约30秒)。

设备切换带来的成本差异显著。半飞秒需配备飞秒激光+准分子激光两台设备,总价超800万元;而全飞秒需要一台蔡司VisuMax设备,单价约1200万元。设备折旧与维护成本的分摊,直接推高了全飞秒的单价。

全飞秒的核心技术在于“透镜取出”。飞秒激光需在角膜基质层内扫描出预设的凸透镜形状,要求激光能量稳定、扫描精度达微米级。若透镜边缘不光滑或厚度不均,可能导致术后眩光或视力回退。

相比之下,半飞秒的准分子激光切削属于“减法操作”,通过逐层消融角膜组织达到矫正目的,技术门槛相对较低。

价格差异不仅体现在手术步骤,更在于隐性成本的投入。

全飞秒手术需使用一次性患者接口(Patient Interface,PI),单价约500元,且每台手术必须更换。而半飞秒的负压吸引环可重复使用,单次耗材成本不足100元。

全飞秒对医生操作要求极高:

透镜分离技巧:需用专用器械完整取出透镜,残留碎片可能导致角膜浑浊。

中心定位:激光扫描偏差超过0.5mm可能引发术后散光。

数据显示,全飞秒医生需完成至少50例观摩、30例模拟操作才能独立手术,培训周期比半飞秒长3-6个月。

价格差异不等于技术优劣,两种手术各有适应人群。

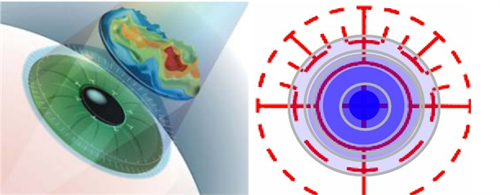

半飞秒可通过准分子激光进行“地形图引导”或“Q值引导”的个性化切削,适合:

角膜形态不规则:如高度散光、角膜薄翳患者。

需二次矫正:曾做其他手术需调整视力者。

全飞秒2mm微切口对角膜神经损伤小,适合:

运动爱好者:切口小,角膜抗冲击性强。

术后需快速用眼:多数患者次日可重回正常视力。

临床中,医生常通过以下标准推荐手术方式:

角膜厚度:全飞秒需切削更多角膜组织(约120-140μm),半飞秒需要90-110μm。

度数范围:全飞秒适合1000度以内近视,半飞秒可矫正1200度以内。

经济预算:若预算有限且适应症匹配,半飞秒性价比更高。

一位28岁患者病例:他双眼600度近视,角膜厚度520μm。医生建议选择半飞秒,因可保留更多角膜组织,且价格低30%。术后一年复查,视力稳定在1.2。

半飞秒与全飞秒的价格差,本质是技术复杂度与设备成本的体现。患者无需纠结“贵即好”,而应通过术前检查,结合角膜条件、用眼需求与经济能力综合决策。记住:适合的手术方式,才是性价比更高的选择。