发布时间:2025-04-25 16:11:58 阅读量:70

去年此时,我站在人生的十字路口,面对一个改变视界的抉择——是否接受三焦晶体置换手术。作为一位45岁的文字工作者,长期伏案导致的老花眼与近视叠加,让我的国内外逐渐模糊成一片“马赛克”。

后来我选择用一场手术打破僵局。如今,术后满一年,我想用更真实的笔触,记录这场视觉革命的得与失。

我的视力困境始于40岁那年。原本500度的近视眼镜逐渐“失灵”,看电脑需摘镜,阅读文件要戴镜,开会时频繁切换眼镜的窘迫,让工作效率大打折扣。更糟糕的是,夜间驾驶开始出现眩光,路灯化作星芒四射的光团,健康隐患悄然逼近。

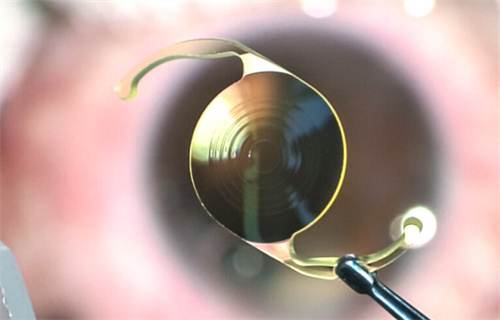

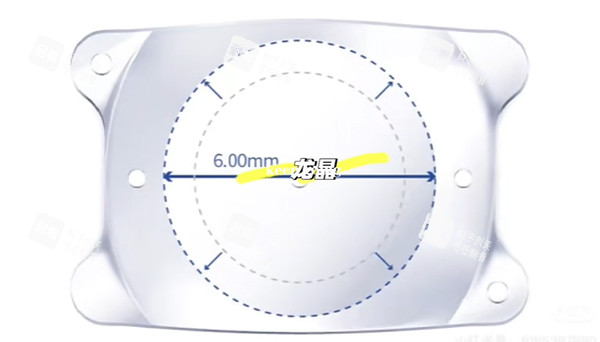

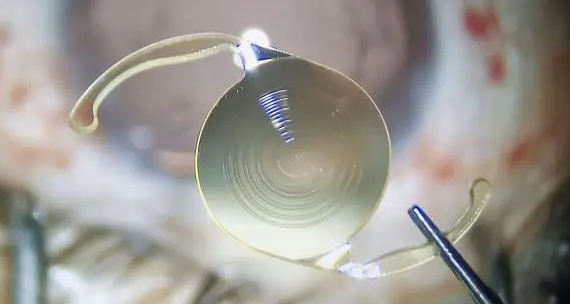

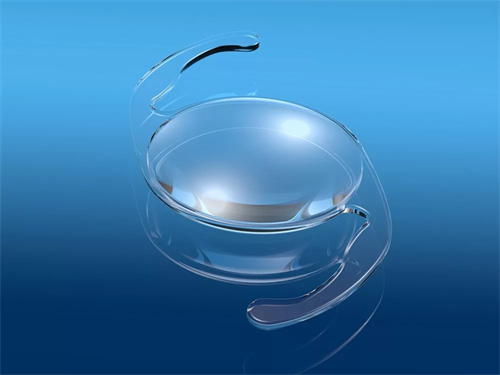

眼科检查揭示残酷现实:晶状体弹性下降导致调节力丧失,传统单焦晶体只能解决看远或看近的问题,而三焦晶体约定的“远中近全程视力”像一道光,照进混沌的视界。但医生的提醒同样直白:“这不是魔法,是精密的光学矫正,需要适应期。”

手术安排在清晨,消毒、麻醉、晶体植入,全程不过一刻钟。局部麻醉下,我能感知到器械的触碰,却无疼痛感。真正挑战始于术后2小时——当纱布揭开,国内外以一种诡异的清晰度扑面而来。

术后24小时:远视力即达1.0,但中近视力模糊,看手机需保持40cm距离。眼内异物感明显,像睫毛掉进眼睛里的不适感持续整日。医生解释这是晶体位置尚未稳定的表现。

术后1周:复查显示晶体位置精细,但夜间眩光问题显现,路灯周围出现明显光晕。这是多焦晶体设计导致的光学副作用,大脑需要时间学习“过滤”多余光线。

第 1-3个月:远视力稳定在1.0,中视力(70cm)达0.8,近视力(40cm)0.6。阅读小字仍需辅助,但已无需老花镜。比较惊喜的是夜间眩光逐渐减弱,大脑开始适应新的视觉信号处理模式。

第4-6个月:视力迎来质变。近视力突破1.0,能清晰看到电脑屏幕上的8号字体。眩光从“满天星”缩减为“小光圈”,夜间驾驶信心回升。但新问题出现——强光下看白色墙面会出现轻微波纹,这是晶体光学区切削引发的正常现象。

第9个月:视觉质量趋于稳定,眩光仅在极端暗光环境下可见。更神奇的改变发生在用眼习惯:不再需要刻意寻找“更佳焦距”,视线切换变得自然流畅。

A面:清晰自由

办公场景:双屏工作无需调整屏幕距离,连续写作4小时无眼疲劳

生活场景:超市读商品标签、餐厅看菜单、化妆修眉实现“裸眼自由”

运动场景:游泳、骑行时视野清晰,健康系数大幅提升

B面:适应成本

电子设备依赖:长时间看手机仍需控制时长,否则易引发调节痉挛

光线敏感:阴天或强光下需佩戴变色眼镜,减少光晕干扰

心理适应:初期对眩光的焦虑感持续约6个月,需主动调整心态

医院选择重于晶体品牌:优先考察医生的三焦晶体植入病例数,熟练度比晶体材质更重要。

术前沟通要具体:明确告知医生用眼场景(如是否需夜间驾驶),定制个性化矫正方案。

预留充足改善期:术后1个月内避免用眼过度,给大脑视觉中枢足够的适应时间。

眩光管理是持久战:术后半年内避免直视强光,夜间行车备好偏光镜。

定期复查不可少:术后1天、1周、1月、3月、6月、1年需进行屈光检查与眼底评估。

心理建设要前置:接受“理想视力”不存在的事实,0.8-1.0的视力已足够应对90%生活场景。

三焦晶体手术不是时光倒流机,而是视觉质量的优化器。它让我重获清晰视界,却也教会我接纳视觉系统的“再适应期”。那些术后初期的不安、焦虑,都化作对生命质量的珍视。如果你也站在选择的岔路口,我的建议是:放下对“理想视力”的执念,用理性的期待拥抱技术的馈赠——毕竟,能看清这个国内外的美好,本身已是莫大的幸运。