发布时间:2025-04-22 17:29:06 阅读量:18

站在同仁医院眼科门诊大厅,电子屏上滚动的价格公示格外醒目。作为国内眼科领域的标杆机构,同仁眼科始终以"清晰医疗、明白消费"为核心理念,将近视激光手术与白内障手术的核心费用区间向社会公开。这一举措不仅体现了医疗服务的透明度,更折射出专科眼科机构对技术价值的尊重与患者选择权的重视。

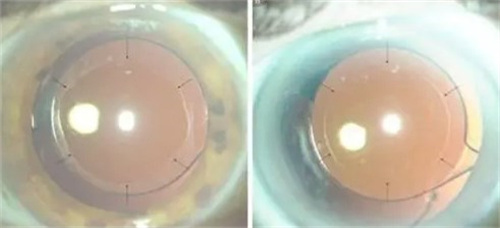

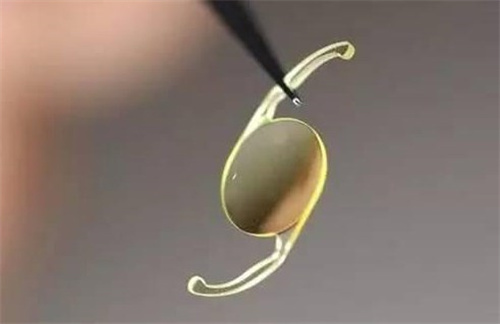

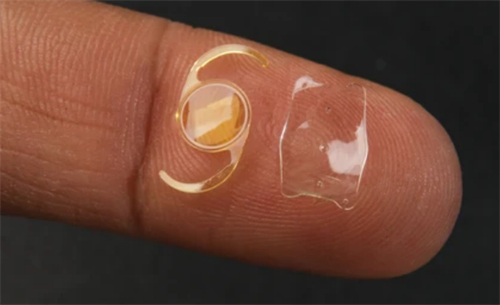

同仁眼科的近视激光手术价格体系建立在三维评估模型之上:角膜厚度、屈光度数及用眼需求。全飞秒SMILE手术作为基础款,1.8万元起价对应600度以内近视矫正,其小创口特性成为参军、运动人群的优选;半飞秒LASIK因支持个性化切削,价格上探至2.5万元,特别适合高度散光或角膜形态不规则者。而3.5万元起的ICL晶体植入术,则为较高度近视(1800度以上)或干眼症患者提供了可逆性治疗新选择。

价格差异的背后是技术代际的跨越:新一代设备搭载七维眼球追踪系统,能补偿术中0.2毫米的眼球微动;AI手术规划系统可模拟26种切削方案供医师决策。这些技术溢价并非简单叠加,而是通过提升手术靠谱性与视觉质量来体现价值——如同选择汽车时,自适应巡航与全景天窗的配备必然影响定价。

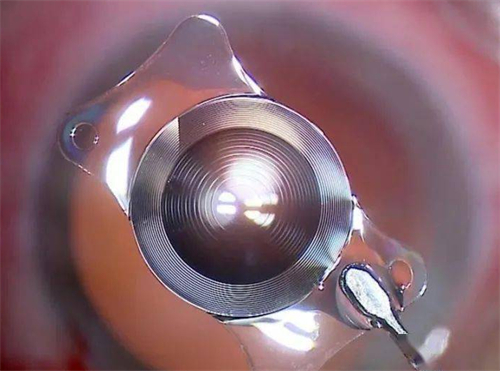

传统超声乳化手术8千元起的亲民价格,仍能满足基础白内障患者的复明需求。但当患者选择多焦点人工晶体时,费用梯度即体现功能性差异:非球面晶体1.2万元起可过滤蓝光,散光矫正晶体1.5万元起兼顾屈光问题,而三焦点晶体2万元套餐则实现远中近全程视力覆盖。这种分级类似于配置眼镜时,防蓝光镀膜、渐进多焦点镜片的选项差异。

值得关注的是,同仁眼科将飞秒激光辅助白内障手术纳入基础套餐,这项原本需额外付费的技术,通过集中采购实现了价格普惠。如同智能手机行业将高端芯片下放到中端机型,医疗技术进步带来的应该是可及性提升而非价格壁垒。

在同仁眼科的收费体系中,存在三个"隐形价值点":

术前检查深度:包含21项眼部参数检测的术前筛查(价值1200元),其数据将直接影响手术方案设计;

医师资源密度:由大拿医师主刀的概率超过85%,这相当于选择综合医院特需门诊的隐性溢价;

长期服务确保:术后五年免费复查权益及国内外联保服务,形成了可持续的价值闭环。

这种定价逻辑如同购买家电时的"买服务送产品"模式——患者支付的不仅是单次手术费,更是整个视觉健康周期的管理成本。

面对价格阶梯,患者决策应遵循"三步走"原则:

需求分层:明确治疗底线(如参军必须通过特定术式),区分必要需求与改善型需求;

风险评估:干眼症患者优先考虑全飞秒,前房深度不足者需规避ICL;

性价比测算:计算单次手术费用与后续护理成本(如晶体更换周期),某些高价方案可能因持久性产生更高经济效能。

建议术前与主诊医生进行至少20分钟的深度沟通,这相当于购房前的户型会诊,能帮助发现潜在适配问题。

作为国内较早开展屈光手术的机构之一,同仁眼科构建了"金字塔型"技术生态:

设备层:同步欧美新设备,确保技术代际差不超过18个月;

数据层:累计20万+病例数据库,支撑AI预后预测系统;

这种体系化优势如同选择航空公司时的"全服务航司",虽然票价高于廉航,但包含行李额、选座权等隐形服务,更适合追求确定性的患者。

在同仁眼科的收费公示前驻足的患者,往往会经历"价格震撼"到"价值认同"的认知转变。医疗消费不同于普通商品交易,其本质是购买健康风险对冲能力。当我们在比较价格时,本质上是在权衡技术可靠性、服务延续性和风险可控性——这正是同仁眼科用透明化价目表构建的信任契约。对于追求清晰视界的患者而言,选择专科机构如同选择保险,保费差异背后是精算后的确保约定。