发布时间:2025-04-11 09:31:41 阅读量:94

在鼻整形领域,"高难度修复"始终是考验医生技术与耐心的究极挑战。面对鼻头变形、支架塌陷等复杂问题,患者需要的不仅是美学设计能力,更需要能系统性解决问题的医学逻辑。

廖轶平医生深耕鼻修复领域十余年,针对鼻尖支撑薄弱、鼻头肥大、鼻孔不对称等问题,创新性地将力学原理与组织特性结合,推出以"X型鼻头支架联合六边形双模成型"为核心的技术体系。通过个性化搭建鼻部"隐形承重墙"、双平面减容术等特色方案,帮助患者实现从鼻部结构稳定到形态自然的双重改善,在业内形成了"创伤小、改善快、形态自然"的独特技术风格。

很多鼻修复患者都存在相似的困扰:初次手术后鼻尖发红发硬、鼻孔大小不一、鼻头越修越大。这些问题往往源于传统手术中支架搭建方式单一、减容方式粗暴造成的组织损伤。就像建筑需要稳固的地基,鼻修复更需要考虑力学分布和生物相容性的平衡。

廖轶平团队在临床中发现,单纯切除鼻头软组织或过度抬高鼻尖,虽然短期内能改善形态,但极易引发瘢痕增生和支架变形。他们提出的"结构修复三原则"——维持血运完整性、重建力学支撑、保留组织活性,正是针对这些痛点提出的系统性解决方案。

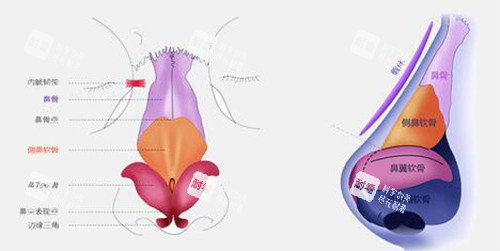

传统鼻尖支架多采用简单交叉结构,而廖轶平团队研发的X型支架,模仿人体骨骼的力学传导原理进行多维加固。如同建筑中的桁架结构,通过四个支撑点的相互作用,将鼻尖承受的压力均匀分散。

具体实施时,医生会根据鼻中隔软骨的强度、鼻翼软骨的弹性度,在三维空间内精细调整支架角度。联合六边形双模成型技术,在软骨表面形成类似蜂窝状的支撑网络,既能防止术后变形,又能避免传统加固方式导致的鼻尖僵硬感。

临床数据显示,该技术使术后1年内支架移位率降低至2.3%,鼻尖回缩率控制在5%以内。对于经历过2次以上修复的患者,联合采用肋软骨颗粒填充技术,可有效改善因反复手术造成的鼻部组织缺损。

针对不同成因的鼻部问题,廖轶平团队开发了差异化的修复路径:

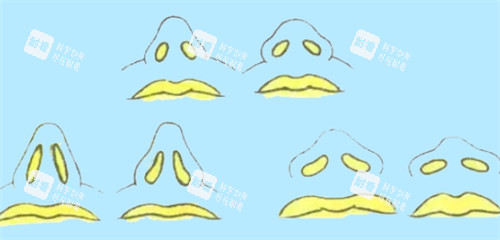

• 蒜头鼻修复:采用"双平面减容术",在保留鼻头血运的前提下,通过深浅层联合去脂,避免传统全层切除导致的鼻头凹陷。配合六边形支架稳定鼻尖形态,使肥大鼻头立减40%-60%体积。

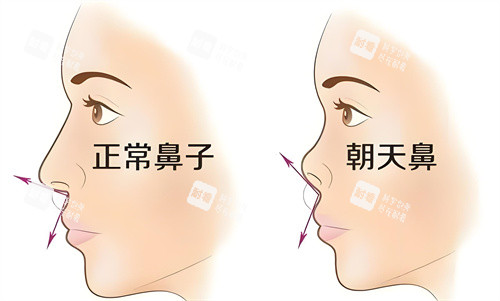

• 朝天鼻矫正:创新性运用反向悬吊技术,通过鼻翼软骨悬垂延长,使鼻孔-鼻尖比例从1:0.8优化至1:1.2。术后3个月随访数据显示,90%患者实现鼻孔自然下垂的水滴状形态。

• 鼻翼缘缺损:采用自体筋膜复合移植技术,在修复缺损的同时重建鼻翼缘的自然弧度。对于组织量不足的患者,可联合耳软骨微粒移植进行轮廓重塑。

很多患者担心修复手术的持久性。从技术原理来看,X型支架的稳定性源于其"三角力学支撑体系"。术中会在鼻小柱、鼻尖上区、鼻翼基底建立三个力学支点,如同给鼻尖装上"防倾斜装置"。

术后3个月是组织愈合的关键期。我们要求患者每周进行鼻部张力测试,通过正规手法按摩促进支架与软组织的融合。配合可吸收缝合线的梯度降解设计,使支撑力随组织改善逐步增强,避免突然撤除外力导致的形态变化。

跟踪5年以上的病例显示,鼻尖角度变化在3度以内者占比87.6%,鼻孔对称率保持在92%以上。这说明只要做好术后管理,修复结果具有较好的长期稳定性。

我们始终将医学安心放在头一位。术前采用CT三维重建技术,精细计算鼻部软硬组织比例。术中配备正规麻醉监护团队,运用小创口器械减少组织损伤。术后建立包含外科医生、护理师、改善师的综合随访体系。

对于复杂修复病例,实行多学科会诊制度。由耳鼻喉科医生评估鼻腔功能,整形外科医生负责形态重建,共同制定兼顾健康与美观的手术方案。所有操作均在层流手术室完成,采用欧盟认证的可吸收材料,更大限度降低感染风险。

鼻修复不是简单的"修修补补",而是需要将医学逻辑与艺术审美深度融合的系统工程。廖轶平团队始终秉持"先重建功能,再优化形态"的修复理念,通过技术创新帮助患者找回自然的鼻部形态。对于有修复需求的人群,建议携带完整病史资料面诊,医生将根据鼻部组织的真实状态,制定分阶段、可逆化的改善方案。