发布时间:2025-03-05 17:06:14 阅读量:690

全飞秒手术被誉为创伤小、更优质的近视摘镜手术方案,但还是有一些“副作用”和“后遗症”会一直以伴随着部分人群。

今天就来分享一下业内人才懂的全飞秒真相,很多医生都不会告诉你哦!

光晕与眩光的日常影响全飞秒术后约30%-40%的患者会经历夜间光晕、眩光或星芒效应,尤其在驾驶时可能产生安心隐患。

这种现象源于角膜切削后光线的散射改变,部分人3-6个月内逐渐适应,但仍有10%的病例持续超过一年。

光敏感人群的额外负担对光线敏感者(如长期戴墨镜人群)术后可能出现强光刺痛感。

临床观察显示,这类患者术后需持续使用偏光镜的比例高达25%,甚至影响户外工作和运动体验。

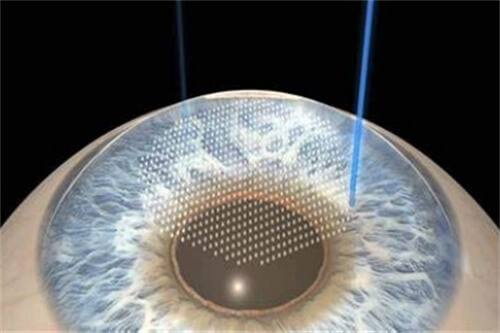

角膜神经损伤的连锁反应尽管全飞秒切口仅2-4mm,但角膜基质层神经仍会受损。

术后1-3个月是干眼高发期,表现为晨起睁眼困难、屏幕使用后灼痛等症状。

部分病例显示,术前存在睑板腺功能障碍者,术后干眼持续时间可能延长至半年以上。

长期依赖人工泪液的困境约15%的患者术后需持续使用人工泪液超过6个月,严峻者甚至需要接受泪小点栓塞治疗。

对于文案、程序员等高频用眼群体,这类副作用可能直接影响工作效率。

角膜稳定性与度数反弹600度以上高度近视患者中,术后3年出现50度以上回退的比例约12%-18%。

这与角膜自我修复的生物学特性相关,特别是角膜厚度保留值低于280μm的病例风险更高。

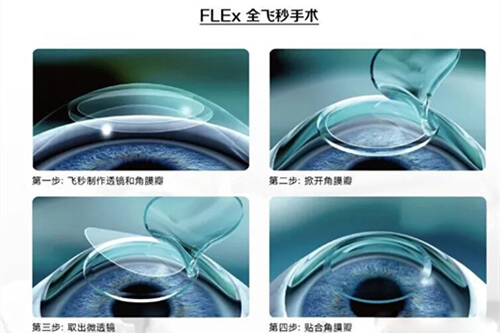

二次矫正的隐藏风险二次增效手术需谨慎:部分医疗机构采用表层切削补充矫正,可能引发Haze(角膜雾状混浊)或延长改善期。

数据显示二次手术满意度比初次手术降低约22%。

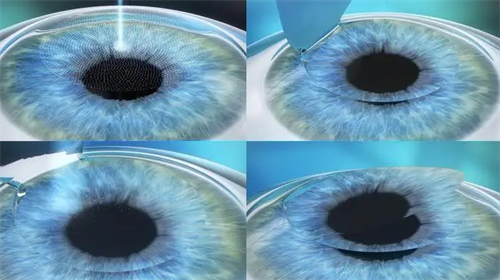

角膜透镜切割的毫米级误差全飞秒依赖一次性完成透镜分离,0.1mm的定位偏差可能导致术后散光增加0.5D以上。

曾有病例因术中患者轻微眼球移动,导致视物重影需佩戴散光镜矫正。

散光加重与视物变形原有散光100度以上的患者,术后残余散光超过75度的概率达18%。

这对需要精细视觉的画家、设计师等职业可能造成正规能力受限。

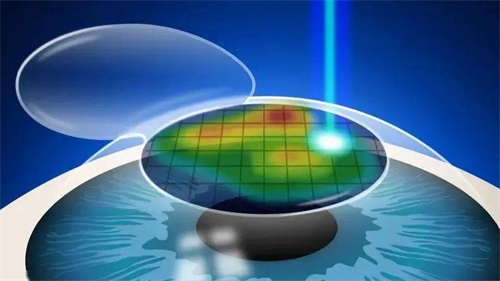

长久改变的后果全飞秒每矫正100度需切削约12-15μm角膜基质。

术后角膜生物力学强度下降约30%,极端病例显示,剧烈对抗性运动可能导致角膜扩张风险增加。

年轻患者的远期不确定性20-25岁患者的10年跟踪数据显示,约5%出现早期老花症状,可能与术后调节功能代偿有关。

目前尚无30年以上的长期安心性数据支撑。

管理的重要性临床调研表明,术前期望值"完全摘镜"的患者,对术后残留50度近视的接受度不足40%,而这类生理性残留实际属于正常范围。

视觉焦虑引发的连锁反应约8%的患者在术后3个月内出现焦虑倾向,集中表现为反复对比双眼清晰度、频繁更换护眼产品等行为,严峻者需心理干预。

理性决策的关键三步多维评估:结合角膜地形图、泪膜破裂时间、暗瞳直径等数据预判风险场景模拟:通过试戴RGP镜片体验术后视觉结果备选预案:与医生沟通LASIK、ICL等替代方案的可能性手术的本质是风险与收益的权衡。

在追求清晰视界的同时,认清这些业内共识的真相,才能做出真正符合自身需求的选择。